眼科

診療内容

白内障、緑内障、網膜硝子体疾患を中心に診療を行っています。白内障手術では多焦点眼内レンズも扱っています。

主な対象疾患

●白内障/白内障手術は近年急速な進歩を遂げてきていますが、最新の技術、眼内レンズに対応した治療を行っています。光学的眼軸長測定と角膜形状解析により、誤差の少ない眼内レンズ選択を行い、眼内レンズとしては多焦点眼内レンズ、角膜乱視用眼内レンズ、非球面眼内レンズを中心に使用しており、さまざまなご希望に対応することができます。手術は2.4mm切開による超音波水晶体乳化吸引術を基本としており、Ozilによる超音波水晶体乳化吸引を術式として選択しています。緑内障眼に対する手術、無硝子体眼に対する手術も行っています。

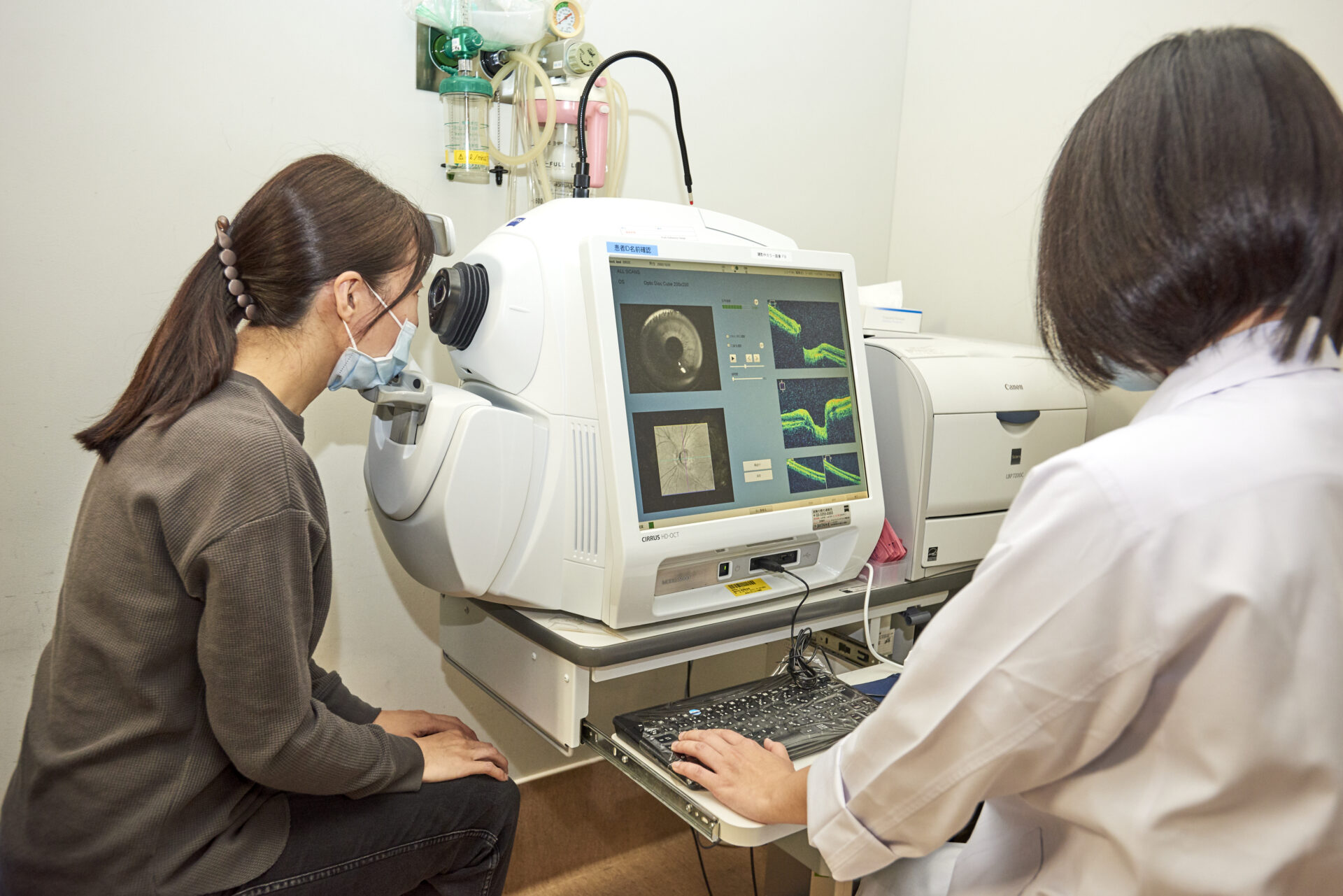

●緑内障/緑内障は病型や病期によって治療方法が異なる疾患です。それぞれのタイプに最も適した治療を選択し、薬物療法、レーザー治療、手術療法を行っています。 MIGS(Minimally Invasive Glaucoma Surgery:低侵襲緑内障手術)と呼ばれる手術が行われるようになり、切開創が小さく、従来より眼に負担がかからない術式が増えています。また診断については自動静的視野計、中心角膜厚測定装置、眼底三次元画像解析装置などを用い、確実な診断と経過観察に努めています。

(左)角膜の生体力学特性(角膜ヒステリシス)を数値化できる眼圧測定器(ORA)

(中)最新のYAGレーザ装置

(右)パターンレーザ光凝固装置

(左)最新のヘッドマウント型自動視野計アイモ(imo)

(中)最も汎用されているハンフリー静的自動視野計

(右)伝統のゴールドマン視野計

●網膜硝子体疾患(糖尿病網膜症、網膜剥離、黄斑円孔、黄斑上膜等)/25Gや27Gのシステムを用いた硝子体手術を中心に治療を行っています。症例に応じてバックル手術や20Gシステムも用いています。病態把握や治療効果判定には眼底三次元画像解析装置を積極的に使用しています。

緑内障、網膜硝子体疾患の診療に威力を発揮する光干渉断層系(OCT)

●外眼部・眼瞼・眼窩・涙道疾患/当院形成外科・耳鼻咽喉科、脳神経外科などと連携して治療にあたっています。

主な診療実績

[手術実績2023年度]

- 白内障手術 583件

- 緑内障手術 88件

- 網膜・硝子体手術 32件

- 斜視手術10件

- その他手術 25件

- その他(レーザー・硝子体注射)448件

医師一覧

-

医師名 木村 至 (きむら いたる) 身分 教授・医長 専門分野 緑内障・白内障・眼科一般 専門医・認定医 日本眼科学会指導医・専門医

-

医師名 江本 宜暢 (えもと よしのぶ) 身分 助教 専門分野 緑内障・白内障・眼科一般 専門医・認定医 日本眼科学会専門医

-

医師名 芹田 直之(せりた なおゆき) 身分 臨床助手 専門分野 眼科一般、白内障、網膜硝子体疾患

-

医師名 小林 ひかる 身分 臨床助手 専門分野 眼科一般

-

医師名 平林 豊 (ひらばやし ゆたか) 身分 非常勤医師 専門分野 網膜硝子体疾患・白内障・眼科一般 専門医・認定医 日本眼科学会専門医

-

医師名 堤 典子 (つつみ のりこ) 身分 非常勤医師 専門分野 小児眼科、斜視弱視 専門医・認定医 日本眼科学会専門医

-

医師名 早川 るり子 (はやかわ るりこ) 身分 非常勤医師 専門分野 眼科一般 専門医・認定医 日本眼科学会専門医

診療担当表

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | 木村 至 江本 宜暢 堤 典子(1・3・5) 小林 ひかる(2・4) |

早川 るりこ 斎藤 佑美 |

平林 豊 小林 ひかる |

芦田 直之 小林 ひかる |

木村 至 江本 宜暢 芦田 直之 |

江本 宜暢(2) 芦田 直之(4) 輪番(5) 小林 ひかる(2・4・5) |

| 専門外来 午後 | 木村 至 江本 宜暢 堤 典子(1・3・5) 小林 ひかる2・4) |

平林 豊 小林 ひかる |

芦田 直之 |

木村 至 江本 宜暢 芦田 直之 |

江本 宜暢(2) 芦田 直之(4) 輪番(5) 小林 ひかる(2・4・5) |

研究

現在行っている研究

白内障、緑内障、網膜硝子体に関する臨床研究を行っています。

研究ご協力のお願い

外来および入院診療の内容をまとめて学会や論文等で発表することがあります。

研究実績

各学会発表、論文発表を行っています。